L’attente depuis De battre, mon cœur s’est arrêté fut longue, mais Jacques Audiard revient ! Il livre un véritable monument de cinéma d’auteur : dense, profond, précis. Avec en prime des acteurs flamboyants de noirceur.

Injustement critiqué depuis ses premiers longs-métrages, Jacques Audiard a pourtant toujours fait preuve d’une excellente rigueur dans la réalisation. Seulement voilà, trop hybride entre cinéma d’auteur et grand public, trop léché, pas assez tendance, les avis furent parfois sévères. Mais comme la vie est parfois bien faite, tout le monde dans le métier s’est prosterné pour saluer Un prophète.

Coup de poing

Et pour cause ! L’histoire de Malik, jeune arabe condamné à 6 ans de prison pour délits mineurs, frappe le spectateur. Premier coup de maître, faire en sorte de ne rien savoir de sa vie antérieur. Aucune explication sur la raison de sa condamnation, pas de famille, les poches vides, Malik apparaît vierge cinématographiquement. Son histoire, il doit la construite, en taule. Si l’ambiance de la prison nous parait extrêmement réaliste et travaillée, le réalisateur se défend d’avoir cherché le film documentaire. Il n’empêche : fouilles au corps, balades surveillées, mitard, tout l’univers carcéral est retranscrit. La lumière magnifie les acteurs, les cachent et les dévoilent à volonté. Maîtrise totale pour cette réalisation qui garde un soupçon d’incertitude dans ses mouvements de caméras. Pas d’esbroufe ici, Audiard refuse le beau plan pour le beau plan. Chaque séquence a sa signification.

Et pour cause ! L’histoire de Malik, jeune arabe condamné à 6 ans de prison pour délits mineurs, frappe le spectateur. Premier coup de maître, faire en sorte de ne rien savoir de sa vie antérieur. Aucune explication sur la raison de sa condamnation, pas de famille, les poches vides, Malik apparaît vierge cinématographiquement. Son histoire, il doit la construite, en taule. Si l’ambiance de la prison nous parait extrêmement réaliste et travaillée, le réalisateur se défend d’avoir cherché le film documentaire. Il n’empêche : fouilles au corps, balades surveillées, mitard, tout l’univers carcéral est retranscrit. La lumière magnifie les acteurs, les cachent et les dévoilent à volonté. Maîtrise totale pour cette réalisation qui garde un soupçon d’incertitude dans ses mouvements de caméras. Pas d’esbroufe ici, Audiard refuse le beau plan pour le beau plan. Chaque séquence a sa signification.

Tahar Rahim dans le rôle principal change d'apparence en fonction : rasé, barbu, costaud ou chétif. Une physionomie pas anodine. L’évolution du personnage s’y retrouve. Paumé à ses débuts, Malik va se retrouver engagé auprès des mafieux corses. Face à eux, le clan arabe. On ne peut être que terrifié devant la relation nouée avec César (NielsArestrup). Véritable larbin esclave du corse, Malik arrive à jouer fin, à s’émanciper en partie. Il prend des risques, discute avec les arabes, fait son business. Le scénario explore toutes ces pistes au maximum. C’est dense, presque trop, mais tout est méticuleusement agencé pour que le film avance.

Fausses polémiques

Abdel Raouf Dafri, le scénariste, n’en ai pas à son coup d’essai puisque c’est à lui qu’on l’on doit les scripts des Mesrine. Mais, tempête dans un verre d’eau, la dualité mafia corse/ délinquants musulmans suscite la polémique. Pas du côté arabe mais du côté des nationalistes de l’île de beauté. L’histoire serait caricaturale et insultante. Sauf qu’une fiction reste une fiction, que Jacques Audiard s’est toujours défendu de faire un documentaire. Jamais il n’est dit que tous les corses magouillent. A ce moment, pourquoi ne pas crier au scandale quand les italiens passent pour des pourris avec le Parrain ? Du côté politique, quelques voix commencent à s’élever sur l’image des arabes. Malik deviendrait une sorte de modèle de gangsta intelligent et égoïste. Le danger : que les banlieusards s’en inspirent.

Débile quand on sait que ce personnage fut pensé comme un anti-Montana (Scarface). La virilité apparente ne s’affirme que dans un désir de survie. Le jeu des acteurs vous dissuadent de cette théorie. L’interprétation de TaharRahim vous scotche. Le jeune homme pourrait devenir le symbole du futur cinéma français. Celui où l’arabe n’est ni un objet social d’intégration, ni un anti-héros. Le rôle de Malik se situe entre les deux, Audiard s’abstient de la juger. Cette petite frappe un peu rebelle apprend le respect, la soumission et la cruauté. C’est aussi un homme qui peut rester loyal. Et comment ne pas s’attarder sur la prestation hallucinante de Neil Arestrup en parrain corse. L’acteur réussi le tour de force d’être encore meilleur que dans De Battre…. Sommet de férocité féline et d’attaques surprises tel un serpent, le personnage de César reflète la face la plus esclavagiste de l’Homme. Quel meilleur moyen que de donner toute sa force à une fresque humaine aux multiples niveaux d’interprétations qu'en confiant les rôles à des visages presque tous inconnus ?

Débile quand on sait que ce personnage fut pensé comme un anti-Montana (Scarface). La virilité apparente ne s’affirme que dans un désir de survie. Le jeu des acteurs vous dissuadent de cette théorie. L’interprétation de TaharRahim vous scotche. Le jeune homme pourrait devenir le symbole du futur cinéma français. Celui où l’arabe n’est ni un objet social d’intégration, ni un anti-héros. Le rôle de Malik se situe entre les deux, Audiard s’abstient de la juger. Cette petite frappe un peu rebelle apprend le respect, la soumission et la cruauté. C’est aussi un homme qui peut rester loyal. Et comment ne pas s’attarder sur la prestation hallucinante de Neil Arestrup en parrain corse. L’acteur réussi le tour de force d’être encore meilleur que dans De Battre…. Sommet de férocité féline et d’attaques surprises tel un serpent, le personnage de César reflète la face la plus esclavagiste de l’Homme. Quel meilleur moyen que de donner toute sa force à une fresque humaine aux multiples niveaux d’interprétations qu'en confiant les rôles à des visages presque tous inconnus ?

Mais quelques lignes ne suffiraient pas à résumer toute la profondeur d’Un prophète. La psychologie y est explorée jusque dans le rêve, la parano. Ces scènes montrent toute la torture exercée par l’enfermement, avec en prime une caméra toujours dans l’angle parfait. Un très grand film d’auteur, à coup sûr. On le digère petit à petit, et comme tous les Audiard, il mérite plusieurs visionnages afin d’en savourer toute la profondeur.

Un prophète, de Jacques Audiard, avec Tahar Rahim, Neil Arestrup, Adel Bencherif (Fra., 2h35, 2008)

La bande annonce d'Un prophète ci-dessous :

dernières années. Sa capacité à torturer les esprits donne des sueurs froides, rend la main aussi moite que ne l’est celle de son vis-à-vis. Toutes les partitions, souvent bavardes, mais très bien écrites, plongent le spectateur dans un univers surréaliste. Le cours de l’histoire change, et tant mieux, c’est la primauté qu’a le cinéma sur le réel. Et puis, comme toujours, « qwentine » distille moult références cinématographiques. Les films des années 1940 et à la culture allemande-mise en valeur-, mais surtout les western-spaghettis, dont la référence est plus qu’évidente avec la scène d’ouverture. Au passage, petit regret, puisque Ennio Morricone devait à l’origine signer la bande-son. Par son découpage classique en chapitres, la dernière folie de l’américain retombe très bien sur ses pieds.

dernières années. Sa capacité à torturer les esprits donne des sueurs froides, rend la main aussi moite que ne l’est celle de son vis-à-vis. Toutes les partitions, souvent bavardes, mais très bien écrites, plongent le spectateur dans un univers surréaliste. Le cours de l’histoire change, et tant mieux, c’est la primauté qu’a le cinéma sur le réel. Et puis, comme toujours, « qwentine » distille moult références cinématographiques. Les films des années 1940 et à la culture allemande-mise en valeur-, mais surtout les western-spaghettis, dont la référence est plus qu’évidente avec la scène d’ouverture. Au passage, petit regret, puisque Ennio Morricone devait à l’origine signer la bande-son. Par son découpage classique en chapitres, la dernière folie de l’américain retombe très bien sur ses pieds.

Malgré quelques bons passages comiques, Là-hautse révèle un peu longuet. Sa force, il faut la puiser dans l’émotion. Le premier quart d’heure est sûrement l’un des plus beau vu dans un film d’animations. Il nous ferait bien chialer enfants et parents. Il faut dire que la vie de Carl, pleine de poésie, de rêve et de fatalisme ne peut que nous attendrir. Et quand les réalisateurs se donnent la peine de revenir sur le vieil homme, le film atteint une vraie profondeur, dans lequel le public peut s’identifier. Techniquement en revanche, c’est un bond en arrière très étonnant. Là où WALL-Emontrait tout l’étendu du savoir faire Pixar, leur nouveau projet est assez moche. Hormis les milliers de ballons et quelques passages en forêt, les décors demeurent trop pâles. Les graphismes sur les héros font penser aux débuts de Dreamworks (matez donc les oreilles de Carl, digne d’un jeu vidéo d’il y a 10 ans).

Malgré quelques bons passages comiques, Là-hautse révèle un peu longuet. Sa force, il faut la puiser dans l’émotion. Le premier quart d’heure est sûrement l’un des plus beau vu dans un film d’animations. Il nous ferait bien chialer enfants et parents. Il faut dire que la vie de Carl, pleine de poésie, de rêve et de fatalisme ne peut que nous attendrir. Et quand les réalisateurs se donnent la peine de revenir sur le vieil homme, le film atteint une vraie profondeur, dans lequel le public peut s’identifier. Techniquement en revanche, c’est un bond en arrière très étonnant. Là où WALL-Emontrait tout l’étendu du savoir faire Pixar, leur nouveau projet est assez moche. Hormis les milliers de ballons et quelques passages en forêt, les décors demeurent trop pâles. Les graphismes sur les héros font penser aux débuts de Dreamworks (matez donc les oreilles de Carl, digne d’un jeu vidéo d’il y a 10 ans).

Tony Montana. Dillinger, propre sur lui et loyal, ferait plus penser à un Corleone. Seulement, Mann, pourtant expert dans le traitement psychologique de ses personnages (Collateral, Heat, Ali) vide tous les protagonistes de leur essence. Les scènes de courses poursuites et de fusillades se multiplient ; les scènes intimistes restent rares. Et ces quelques moments demeurent bien décevants. Marion Cotillard n’est vraiment pas la grande actrice qu’Hollywood voudrait fabriquer. Christian Bale, trop sobre, ne tient que le rôle du gentil flic malin. La seule confrontation Deep/ Bale n’a aucunement la classe ni la complexité du tandem De Niro/ Pacino. Impossible de s’attacher aux personnages.

Tony Montana. Dillinger, propre sur lui et loyal, ferait plus penser à un Corleone. Seulement, Mann, pourtant expert dans le traitement psychologique de ses personnages (Collateral, Heat, Ali) vide tous les protagonistes de leur essence. Les scènes de courses poursuites et de fusillades se multiplient ; les scènes intimistes restent rares. Et ces quelques moments demeurent bien décevants. Marion Cotillard n’est vraiment pas la grande actrice qu’Hollywood voudrait fabriquer. Christian Bale, trop sobre, ne tient que le rôle du gentil flic malin. La seule confrontation Deep/ Bale n’a aucunement la classe ni la complexité du tandem De Niro/ Pacino. Impossible de s’attacher aux personnages.

Mais le portrait de la jeunesse est encore plus accablant. Les mecs ressemblent tous aux B.B. Brunes avec leur coupe improbable de petits bourgeois parisien. Tous sont beaux, pas le moindre bouton d’acné, tous ont une réflexion sur la vie ridicule. Il y a le mec de Lola, qui « chante trop bien » du Oasis mais qui doit faire face à un père autoritaire. Tous les clichés nous sont servis : voyage en Angleterre où en petit souvenir on achète une guitare, déprime entre copines au portable, fiesta dans le grand appartement du XVIème arrondissement. Aucune diversité, tous filiformes, à la pointe de la mode tendance printemps/été 2008. Contrairement à Riad Sattouf et ses Beaux gosses qui dressent un portrait intemporel de la jeunesse et ce, quelques soit le style vestimentaire ou capillaire, Azuelos veut nous faire gober que la jeunesse d’aujourd’hui est spéciale. Pas de gros, pas de punk, pas d’immigrés et des profs vraiment pas cool.

Mais le portrait de la jeunesse est encore plus accablant. Les mecs ressemblent tous aux B.B. Brunes avec leur coupe improbable de petits bourgeois parisien. Tous sont beaux, pas le moindre bouton d’acné, tous ont une réflexion sur la vie ridicule. Il y a le mec de Lola, qui « chante trop bien » du Oasis mais qui doit faire face à un père autoritaire. Tous les clichés nous sont servis : voyage en Angleterre où en petit souvenir on achète une guitare, déprime entre copines au portable, fiesta dans le grand appartement du XVIème arrondissement. Aucune diversité, tous filiformes, à la pointe de la mode tendance printemps/été 2008. Contrairement à Riad Sattouf et ses Beaux gosses qui dressent un portrait intemporel de la jeunesse et ce, quelques soit le style vestimentaire ou capillaire, Azuelos veut nous faire gober que la jeunesse d’aujourd’hui est spéciale. Pas de gros, pas de punk, pas d’immigrés et des profs vraiment pas cool.

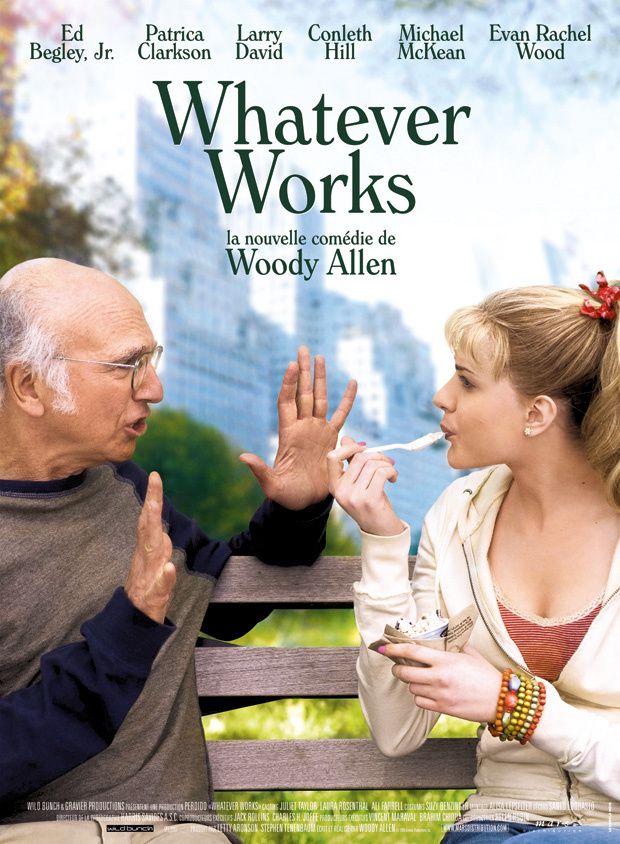

Il retrouve aussi une fraicheur de filmer. New-York redevient son New-York, cosmopolite moralement et extrêmement fermé sur son monde. L’apparition de la mère de Mélodie et les histoires qui en découlent sont encore plus savoureuses que le reste. Comme souvent chez le cinéaste juif, les ménages se cocufient, se font à trois, se défont et se refont. Mais là où Vicky Cristina Barcelona se noyait dans une peinture brouillonne, Whatever Works est un collage qui retombe sur ses pattes. On se rend compte que Woody Allen, à travers son alter-égo est plus que jamais bavard. Sa façon de s’adresser au spectateur est un prétexte en or pour le film de causer encore et toujours. Afin d’éviter toute lourdeur, Larry s’en ai remis à son talent naturel qui fait déjà rire beaucoup d’américains dans sa sitcom Larry et son nombril. Mieux que le vin français, Allen nous dégotte chaque année son cru. Le 2009 est une très bonne année, proche d’un cru 2005.

Il retrouve aussi une fraicheur de filmer. New-York redevient son New-York, cosmopolite moralement et extrêmement fermé sur son monde. L’apparition de la mère de Mélodie et les histoires qui en découlent sont encore plus savoureuses que le reste. Comme souvent chez le cinéaste juif, les ménages se cocufient, se font à trois, se défont et se refont. Mais là où Vicky Cristina Barcelona se noyait dans une peinture brouillonne, Whatever Works est un collage qui retombe sur ses pattes. On se rend compte que Woody Allen, à travers son alter-égo est plus que jamais bavard. Sa façon de s’adresser au spectateur est un prétexte en or pour le film de causer encore et toujours. Afin d’éviter toute lourdeur, Larry s’en ai remis à son talent naturel qui fait déjà rire beaucoup d’américains dans sa sitcom Larry et son nombril. Mieux que le vin français, Allen nous dégotte chaque année son cru. Le 2009 est une très bonne année, proche d’un cru 2005.